Olivier F. Delasalle est un écrivain et philosophe franco-israélien. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il habite dans le désert du Néguev avec sa femme et leurs enfants.

Ce site présente son parcours et son travail.

Livres à paraître en 2025

Journal d’un civil israélien (vol. 1)

7 octobre 2023.

Be’er Sheva, quatrième ville d’Israël, quarante kilomètres de Gaza.

La sirène retentit à 6h30. Tout le monde court aux abris sans encore savoir ce qu’il se passe. C’est le début d’une longue journée et d’une longue guerre, qui vont modifier durablement la région.

Jour après jour, Olivier F. Delasalle livre la chronique de cette période, du point de vue d’un civil pris entre les petites histoires du quotidien et la grande Histoire qui avance inexorablement.

Le volume 1 couvre les cent premiers jours.

Trois volumes ont été écrit jusqu’à présent. Le quatrième est en cours.

Dans les allées du kibboutz

Simon et Déborah ont pris une grande décision : ils vont enfin faire leur alyah.

Et pour leurs premiers mois d’intégration, ils n’ont pas fait les choses à moitié : ils ont décidé d’aller vivre dans un kibboutz. Un vrai. Avec des vaches et des champs de palmiers.

Pour deux urbains comme eux, l’adaptation s’annonce ardue…

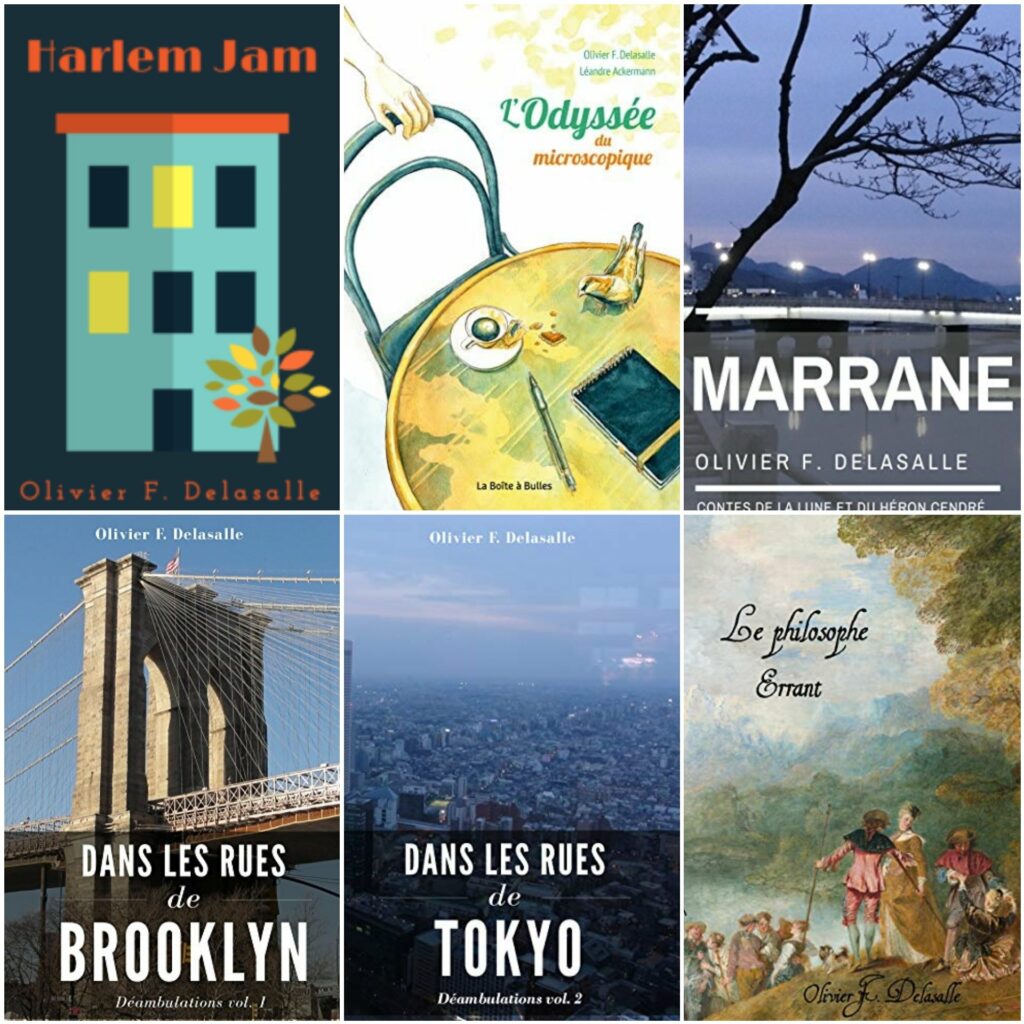

Roman omnibus et comédie de mœurs qui met de bonne humeur, Dans les allées du kibboutz est le troisième volet des Déambulations, après Dans les rues de Brooklyn, et Dans les rues de Tokyo.