LTI : voici un acronyme qui ne se laisse pas deviner facilement. Et même lorsqu’on le déplie, sa signification n’est pas évidente : Lingua Tertii Imperii. Son équivalent français est plus clair : Langue du Troisième Reich. Mais même là, pour le dire en français, on a recours à un mot allemand. C’est dire si les problèmes linguistiques sont au cœur de cet ouvrage.

Paru en 1947, il est basé sur le journal que Viktor Klemperer, son auteur, tint de façon régulière durant les douze années que durèrent le régime nazi.

Le projet du journal ? « Observe, étudie, grave dans ta mémoire ce qui arrive – car demain déjà cela aura un autre aspect, demain déjà tu le percevras autrement -, retient la manière dont cela se manifeste et agit. » (p. 34)

Viktor Klemperer était professeur de philologie, spécialiste des langues romanes et de la littérature française. Son oreille afutée, son sens des mots et du langage a fini par devenir la seule chose qui lui restait. Juif qui se sentait parfaitement allemand, allemand qui était juif, il était à l’intersection de deux identités complémentaires que son époque ne voulait plus conjuguer.

Il fait ainsi le récit, en pointillé, de son exclusion progressive de la société. Interdiction par exemple d’avoir des animaux domestiques : on les lui a pris, jusqu’à son petit canari, pour les tuer. Interdiction d’emprunter des livres à la bibliothèque. C’est son épouse, qui n’était pas juive, qui les prenait, au risque d’être découvert. Interdiction également d’écouter les discours à la radio en public. Et puis un jour, déménagement : les couples « mixtes » doivent vivre dans des immeubles réserves, les Judenhaus, les « maisons juives ». Interdiction de posséder des livres : seuls les livres « juifs » sont autorisés. Klemperer parle plusieurs fois de sa bibliothèque : où est-elle ? A-t-elle survécu ? Il déplore le fait de ne pas l’avoir à proximité pour pouvoir vérifier telle ou telle référence, ou simplement continuer son travail universitaire. Il en a d’ailleurs été déchu, et travaille, pendant la guerre, dix heures par jour dans une usine d’enveloppes.

La seule chose qui lui restait était son journal, qu’il tenait minutieusement, et dont l’un des sujets était l’apparition de cette langue spécifique, de cette manipulation de la langue allemande, dont il arrivait à entendre et à suivre les évolutions.

Elles lui paraissaient d’autant plus évidentes que le corpus auquel il avait accès était relativement restreint. Il trouve les livres d’auteurs approuvés par le parti presque par accident, et les journaux, de la même manière. Tout devient une source de réflexion, y compris la page d’un journal qui a servi à emballer du poisson, et qui lui permet de lire quelque chose qui lui est normalement interdit.

Peu de temps après la guerre, il utilise son journal pour compiler toutes ses réflexions sur cette langue, qu’il nomme d’un acronyme incompréhensible, en référence à la multiplication absurde des acronymes dans l’allemand du Troisième Reich.

Son ouvrage est une plongée aussi érudite que précise dans la manière dont une langue a été triturée, parfois volontairement, parfois involontairement, pour accompagner et essayer d’influencer un régime politique spécifique.

Il faut dire quelque mot de la conception linguistique de Klemperer. Il est résolument du côté de Sapir et Whorf. Il note d’emblée :

« Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. […] mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral d’autant plsu naturellement que je m’en remets consciemment à elle. Et qu’arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d’éléments toxiques ou si l’on en a fait le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic ; on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps, l’effet toxique se fait sentir .» (p. 40)

Le premier chapitre est consacré aux acronymes, cette manière étrange de simplifier pour complexifier. Utiliser des acronymes à tout bout de champ, c’est s’assurer qu’il y a deux groupes de gens : les initiés, qui connaissent le sens des lettres, et les ignorants, pour qui le discours reste opaque. Passer du second groupe au premier nécessite un effort, une initiation, et d’une certaine manière, l’appropriation de ces concepts.

Les acronymes sont pour Klemperer un exemple parfait de ce que fait cette langue du Troisième Reich : « ce que quelqu’un veut délibérément dissimuler, aux autres ou à soi-même, la langue le met au jour. Tel aussi sans doute le sens de la sentence : le style, c’est l’homme * ; les déclarations d’un homme auront beau être mensongères, le style de son langage met son être à nu. » (p. 35. * en français dans le texte original).

Le deuxième chapitre est une grande page de littérature. Klemperer décrit le moment où il a vraiment vu le nazisme et où il a rencontré sa langue. C’était un soir de 1932, dans un cinéma, alors qu’il allait voir l’Ange Bleu, le film avec Marlène Dietrich, qu’il qualifie de « presque classique déjà ».

Avant le film, on voit les actualités, et une image particulière le frappe : un défilé de soldats qui marchent au pas de l’oie, et devant eux, le Tambour, qui avance d’une façon inattendue, d’une façon nouvelle, et pourtant d’une façon ancienne, voire archaïque : « une contagion émanait d’elle. Des êtres vociférants se pressaient le plus possible de la troupe, les bras sauvagement tendus semblaient vouloir s’emparer de quelque chose, les yeux écarquillés d’un jeune homme, au premier rang, avaient l’expression de l’extase religieuse » (p. 43).

C’est devant cette image que Klemperer comprend ce que le nazisme est en train de devenir. Il le tenait jusque là pour le « fourvoiement passager et sans conséquence d’adolescents insatisfaits », mais il comprend qu’il est devenu une force bien plus grande que cela. Et plus que tout, c’est cette image qui l’introduit à la langue nazie : « à travers cette figure muette, et pour la première fois, la langue du Troisième Reich s’imposa à moi ». (p. 44)

Cette séquence (jeunesse insatisfaite, cause nouvelle, dévotion totale, fanatisme de type religieux) finira-t-elle jamais de se répéter ?

Le livre est composé de trente-six chapitres, chacun organisé autour d’un thème.

Certains sont inattendus : voir par exemple le chapitre douze, consacré à la ponctuation. Quiconque a regardé des discours de l’époque pourrait s’attendre à ce que la marque de ponctuation préférée de la LTI fût le point d’exclamation. Klemperer note qu’il s’y attendait, mais qu’en ce qui le concerne, le signe de ponctuation par excellence de la langue nazie, ce sont les guillemets ironiques (voilà que j’ai écrit par inadvertance un mot valise : les guillements).

Il entend par là le fait de mettre en doute un énoncé en l’encadrant avec des guillemets. Par exemple : « Chamberlain, Churchill et Roosevelt ne sont jamais que des “hommes d’état”, entre guillemets ironiques, Einstein est un “chercheur”, Rathenau un “allemand” et Heine un poète “allemand”. » (p. 108).

Arrêtons nous un instant sur cet emploi du guillemet ironique : quelle est sa fonction ? Il sépare le mot de son sens et indique que le sens réel est l’opposé. Il dit par exemple, c’est vrai qu’on a l’habitude de dire qu’Einstein est un chercheur, mais il était en réalité tout sauf un chercheur. Ou bien, c’est vrai qu’on a l’habitude de dire que Heine était un allemand, puisqu’il avait bien le nom à l’époque, mais c’était un nom usurpé, il n’était pas vraiment, fondamentalement, essentiellement allemand.

Dans ces deux guillemets, installés par la langue nazie pour subvertir ce que la langue tenait acquise jusque là, se trouve le degré moins un de la rectification des noms : prendre un mot et l’agiter dans tous les sens pour en détruire le sens. A ce jeu-là, tous les moyens sont bons, y compris les signes de ponctuation que l’on croyait si inoffensif. On n’ose imaginer ce que la propagande nazie aurait fait aux émojis si ils avaient vécu à notre époque, et quel pictogrammes ils n’auraient réussi à imposer en criant fort et en menaçant.

Le chapitre dix-huit est parmi ceux qui font le plus froid dans le dos. Il est sobrement intitulé « je crois en lui ». En qui ? En ce petit homme à moustache qui vitupère et gesticule. Klemperer raconte les différentes fois où on lui a confié cela. Jusque à la fin : même en 45, alors que l’Allemagne était sur le point de tomber totalement, il y avait encore des gens qui pensaient qu’hitler lancerait la grande contre-offensive qui renverserait le cour de la guerre… le jour de son anniversaire.

On aura compris comment l’auteur explore chaque recoins de la langue, et comment sa profession lui permet d’avoir des analyses extrêmement fines du sens de celle-ci. Mais Klemperer lui attribue également une seconde fonction. En plus de faire la typologie de la LTI et de l’étudier dans son évolution, il veut mettre en garde contre sa continuation : à l’issue de la guerre il fallait dénazifier la langue. « Mettre en évidence le poison de la LTI et mettre en garde contre lui, je crois que c’est plus que du simple pédantisme. Lorsque, aux yeux des Juifs orthodoxes, un ustensile est devenu culturellement impur, ils le nettoient en l’enfouissant dans la terre. On devrait mettre beaucoup de mots en usage chez les nazis, pour longtemps, et certains pour toujours, dans la fosse commune. »

Mais il y a également quelque chose de supplémentaire dans cette démarche : c’est sa valeur d’exemple. Les langues évoluent en permanence, parce que le monde qu’elles nomment évoluent en permanence. Mais pas seulement. Elles sont également travaillées par tout un tas de groupe qui ont plus au moins de pouvoir, qui cherchent à imposer leur vocabulaire, et ce faisant leur vision du monde. (Que cela fonctionne à la manière de l’arsenic comme le dit Klemperer est un débat en soit).

En tant qu’individus, en tant que citoyens, on se sent parfois démunis. Les lieux de pouvoir peuvent imposer leurs mots, mais quid des individus ? Ceux-là peuvent faire comme Klemperer. Noter le vocabulaire. S’intéresser à la langue. Voir d’où vient le poison. Et refuser de le boire.

LTI, Viktor Klemperer, chez Agora (Pocket). Les références sont tirées de l’édition de 2015.

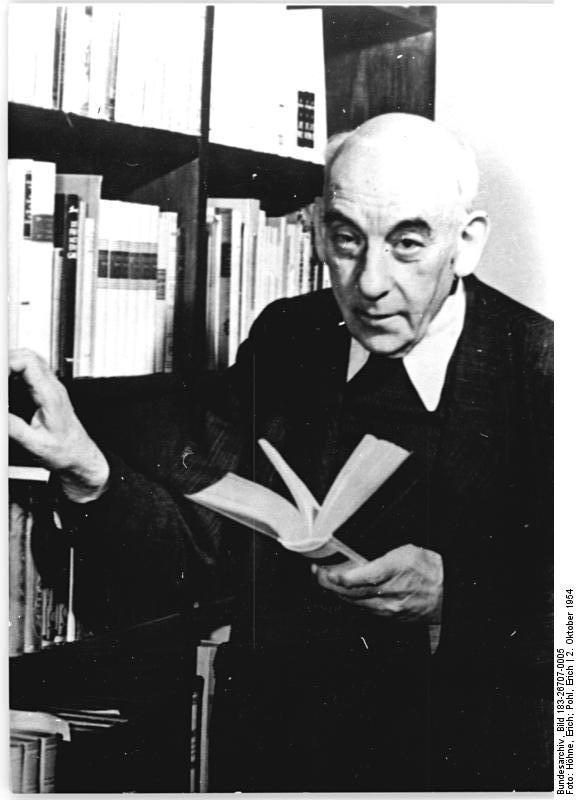

Image : Bundesarchiv, Bild 183-26707-0005 / Höhne, Erich; Pohl, Erich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons